Eneida Sanches. En trance

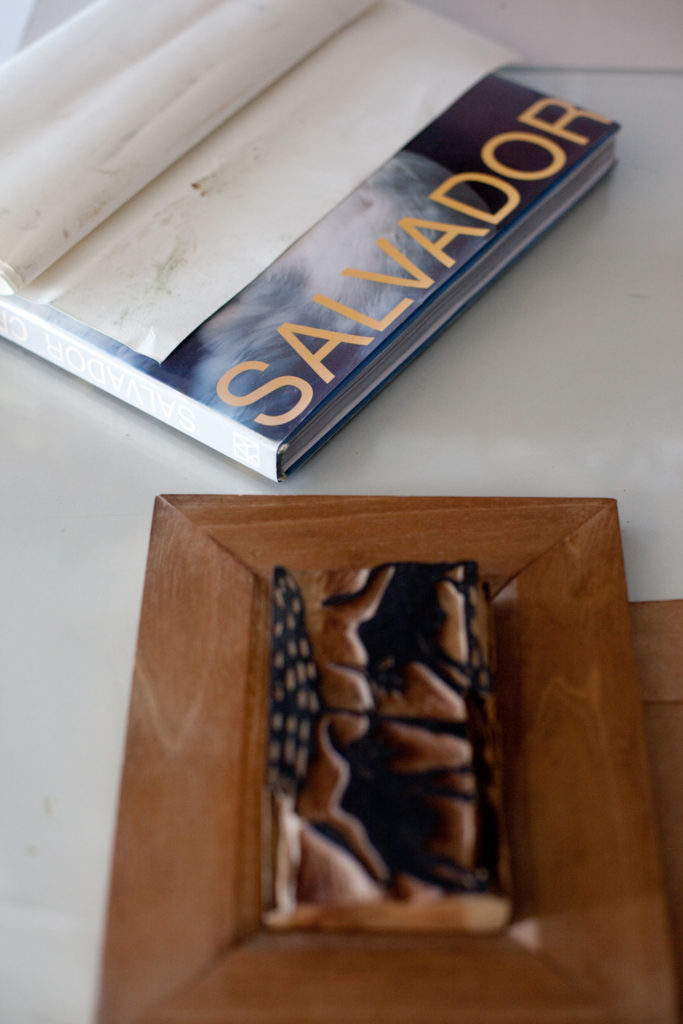

Visité a Eneida en un monoambiente amplio y lleno de luz, por donde se asoma el mar de Salvador de Bahía. Ella vive y trabaja una parte del año ahí, cuando no lo hace en San Pablo. Investiga sobre el trance, tanto en el contexto del candomblé, como en el del proceso artístico, y para los interesados en la astrología, no es un dato menor que sea triple Piscis.

-Eneida, qué es lo que te motiva , lo que te hace a salir de la cama cada mañana?

-Mmmm ( Piensa un largo rato)

-Me explico?

-Si, vos te explicás, pero yo creo que tendría que volver a análisis (risas)…estoy en una súper crisis! Creo que tu pregunta me va a llevar horas.

-No hay problema, tengo tiempo.

-Ay, qué bueno. Yo nací aquí en Salvador y mis primeros años de estudio fueron ya en una escuela de arte. De pequeña fui a aprender a leer y a escribir dentro de una escuela de arte, tenía seis años cuando entré. Las actividades normales eran diseño, pintura, danza, capoeira. Hasta los 14 años estudié en esa escuela. Pero mi familia estaba un poco preocupada porque esa escuela te expandía pero no te preparaba para entrar en la facultad. Éramos de clase media y el pensamiento burgués es que estudies para poder ir a la universidad. Entonces a los 15 años entré a una escuela jesuíta, y ahí me empezaron a encaminar para que estudie arquitectura. De hecho terminé estudiando arquitectura, pero a la vez seguía pintado y aprendiendo inglés, hasta que obtuve una beca para irme a EE UU. y a mi regreso volví con una cámara súper 8 y empecé a jugar con las imágenes en movimiento. Filmaba todo en tiempo.

-En qué año fue eso?

-1979. Cuando volví empecé a hacer algunos films con textos, editaba, tenía una moviola. Y empecé la Facultad de arquitectura, pero cada vez me aburría más. Me llevó 9 años terminar, siempre intentando una cosa, otra , haciendo algunas materias de la escuela de arte como oyente. Cuando terminé me casé con un músico. Ahí descubrí que no me iba a morir de hambre si hacía lo que amaba, porque él lo hacía, ganaba dinero y viajaba. También conocí a su hermano, un sacerdote, que en el candomblé se llama Ogán. Mi familia siempre había tenido una relación con la Bahía antigua, evangélica, rezando para los santos y para los orishas. El sincretismo era muy fuerte.

Ahí sentí un enamoramiento fulminante con la estética y las historias yoruba, y empecé a estudiar una tradición que no es escrita, que tenés aprender preguntando a quien te puede responder: escuchás, comprendés, deducís y volvés a preguntar. Años de aprendizaje. Yo me apasioné con eso. Como hay algunas cosas escritas de estudiosos de EE. UU. a donde también llegó una diáspora africana fuerte, encontré escritos de Robert Farris Tompson, un estudioso de Yale, y como el hermano de mi marido era realizador de herramientas litúrgicas e indumentaria de candomblé empecé a hacer eso también. Además empecé a visitar antiguos realizadores de herramientas y a preguntar la historia y el uso de cada una.

-Porque cada deidad tiene sus herramientas, no?

-Sí, sus herramientas, sus caminos y sus distintas formas de representación.

-Es decir que se representan de manera distinta según las circunstancias en las que están?

Sí, como si fueran distintos momentos de la vida de esos orishas. Hay un momento en el que Shangó fue a una guerra y mató y entonces usó mucho rojo, hay otro en el que cargó a su padre, Obatalá y entonces ahí se vistió de blanco con coronas plateadas.

-Dependiendo de que faceta de la deidad uno quiere convocar debe usar distintas vestimentas?

-Sí, distintas vestimentas, distintas invocaciones, distinta música, hierbas, horario, comida: detalles que son muy precisos e interesantes, que aparecen en los relatos y que hablan de una forma filosófica de ver la vida.

-Y entonces tanto la liturgia como la mitología son de tradición oral?

-Sí, lo impresionante es que los trazos se repiten de forma idéntica en Brasil, Haití, EE UU, como si alguien hubiera hecho un CD de entrenamiento!

-Las instrucciones son para recibir a ese orilla ?

-Exactamente, para convertirse en el “caballo”, para que el orisha se monte sobre ese caballo y se manifieste. Por ejemplo, Oshosi en su vestimenta tiene dos bolsitas, una con potencial de matar y otra con potencial de curar, si tiene hambre usa una de ellas para matar, si no, puede usar la otra para curar. Lo que significa que te da autonomía para actuar sin que haya un Dios externo que te juzgue, cada uno es responsable de sus decisiones, y no hay una noción de hacer el bien, sino de hacer lo que corresponde a cada momento, si vos tenés que matar, matás, si lo mejor para ese momento es morir, vos podés pedir a Omolú, que es el orisha relacionado con la cura del cuerpo, morir.

Al comienzo empecé haciendo herramientas que me encargaban para las ceremonias, a preguntar, a entender más y así a tomar contacto con el concepto de trance. En ese momento lo que más me inspiró fue ver el cine de Glauber Rocha, un film que se llama La tierra en trance. Comencé a interesarme por las personas que atraviesan un desplazamiento no solamente dentro del contexto religioso, y a trazar un paralelo con el trance como una posibilidad de desplazamiento del artista hacia un campo expandido, donde él percibe algo que quiere ser percibido, que quiere pasar por él, y él se coloca en lo que sería el “caballo” del orisha, sólo que ese “caballo” también trae su historia. Como hacía grabado para representar las herramientas, empecé a colocarlos sobre los cuerpos de las personas, a fotografiarlos y a usar el cuerpo como soporte, el cuerpo como “caballo” del objeto de arte.

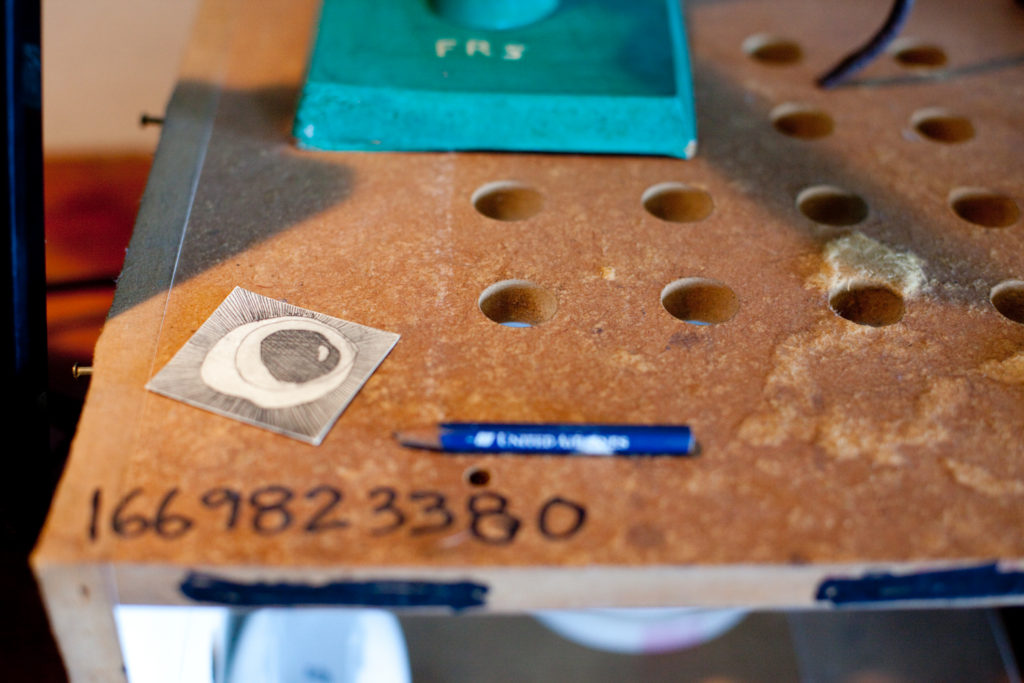

Luego encontré en un mercado unos ojos de buey que se usan como una ofrenda para colocar en la calle, para eliminar la carga de envidia y curarte del mal de ojo, empecé a hacer matrices de esos ojos para hacer grabados, hice cuatro mil matrices de metal, que imprimí en ropas y coloqué en los cuerpos de las personas.

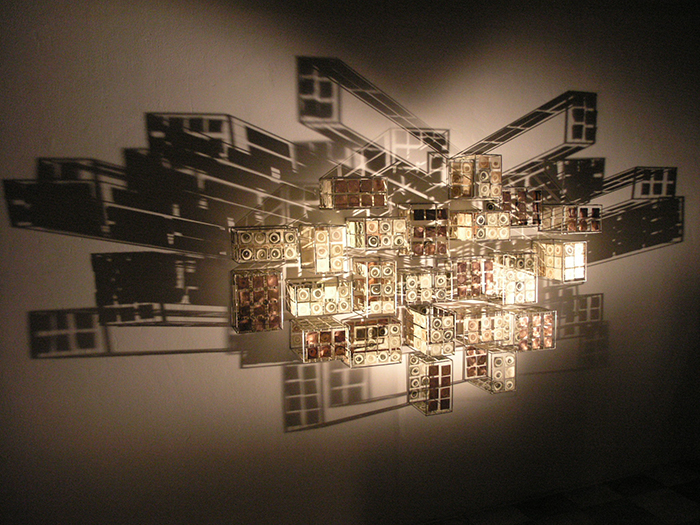

También empecé a colocar esas ropas en paneles grandes, para hablar de aquello que en primera instancia la gente no ve, pero que está allí, porque cuando los ves de lejos parecen algo bidimensional, pero cuando te acercás percibís que es tridimensional, queriendo jugar un poco con ese pasaje de lo bidimensional a lo tridimensional, y para que te tengas vos también que “desplazar” para ver las cosas de otra forma. Ahí empecé a pensar en el desplazamiento como un estado expandido de percepción, donde el artista percibe lo que está más allá de lo que está puesto allí, en primera instancia, algo que la fotografía logra muy bien.

Después, cansada de trabajar sobre la representación de las herramientas y los cuerpos, empecé a jugar con la luz sobre los objetos y el espacio, como una forma que puede ser percibida pero no tocada. Más tarde empecé a sentir que quería que eso ya entrara en movimiento, y ahí conocí a un artista de NY que se llama Tracy Collins, fotógrafo y realizador, él traía algo del lenguaje del movimiento que me interesaba. Entonces empezamos a producir obras juntos, usando iluminación con fresneles y mapping, para proyectar imágenes de los ojos sobre los ojos, y entonces a partir de eso dejaron de ser ojos estáticos grabados, capturados, para ser ojos en movimiento, como una imagen dentro de una imagen, dentro de una imagen. Después llegó un momento en que me empecé a interesar por cortar y destruir los grabados de los ojos, hice picadillo de ellos y construí otras imágenes, jugando con la ubicación de ellas.

-Y cómo seguiste?

Seguí jugando. Le propuse a Tracy hacer una video instalación donde proyectamos imágenes sobre una cabeza y reflexionamos sobre los rótulos: las razas, lo femenino, lo civilizado, la barbarie…actualmente seguimos trabajando juntos.

-Podríamos decir que desde muy temprano tu preocupación fue el “desplazamiento”, el trance, que esa idea se mantuvo y , salvo el grabado, lo que fue evolucionando fue el procedimiento.

-Sí, es eso lo que me llama continuamente.

-Lo que te hace levantarte a la mañana?

-Sí, eso! Qué respuesta larga! Querés un café, mismo con este calor?

-Sí, gracias.