Santiago Venturini. El paso del tiempo es un acto de magia y un abismo a al vez

Una mañana fría de pandemia me puse sobre el pijama la campera menos elegante pero las más abrigada y encaré con paso firme hacia la librería en busca de algún libro de poesía que conjurara el sinsentido que flotaba en esos días en el ambiente. Federico, mi librero, me atendió desde la puerta y me recetó a Santiago Venturini. Su libro Un año sentimental fue para mí un hito en el tiempo que pasamos encerradxs. Siete meses después voy manejando por la autopista hacia Santa Fe para averiguar cómo y dónde nacen esos destellos de belleza que se te clavan como rayos en el pecho.

-Santiago, qué es lo que te hace salir de la cama a la mañana?

-Tengo tiempo? Puedo pensar?

-Sí, claro, pensalo tranquilo.

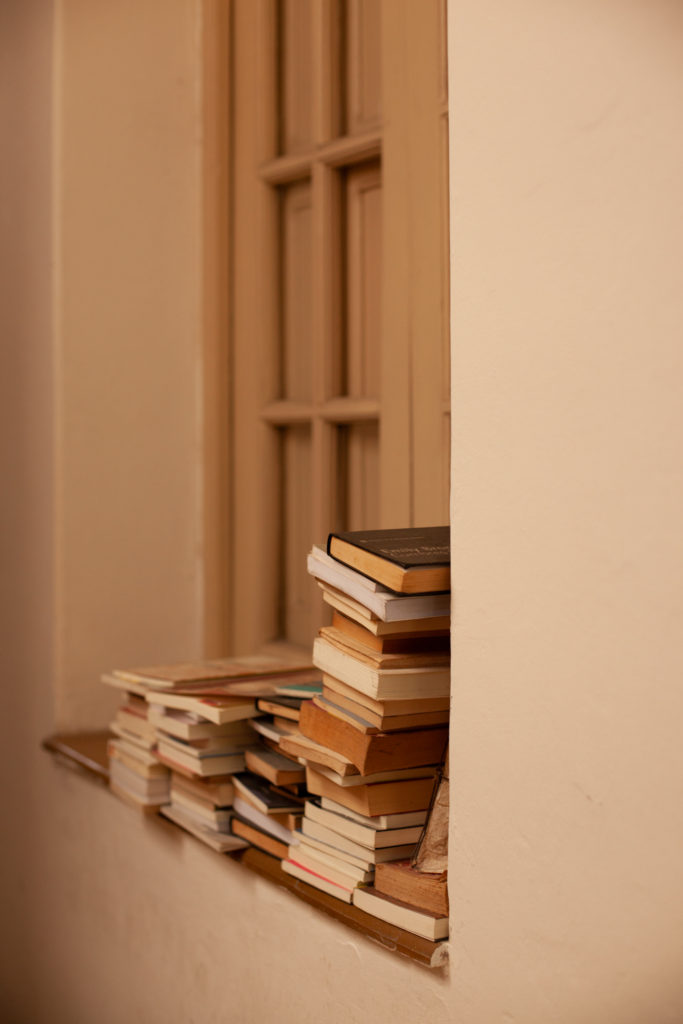

-Durante la pandemia fue más difícil encontrar la motivación, me parece que para todos. En general me gustan mucho los libros, la lectura, y para mí eso es una motivación muy importante, y la escritura también.No sé si eso es lo que me hace levantar a la mañana, pero sin dudas la idea de poder construir algo que se pueda tocar, algo tangible como escribir un poema, me salva un poco.

-Contame cómo fue tu recorrido hasta tomar contacto con la poesía.

–Para mí fue muy importante la experiencia del contacto con las bibliotecas. Tengo una hermana más grande que tenía una máquina de escribir, con la que escribía en su pieza; esa fue una escena fuerte. Ella fue la que me llevó por primera vez a la biblioteca de Esperanza, que es la ciudad donde nací, y me enseñó cómo funcionaba. Yo era muy chico en ese momento y descubrí algo que ni me imaginaba que podía existir. Fue importante esa experiencia, no sólo de la lectura, sino también del libro como objeto. El interés no era sólo intelectual, era también físico: las tapas, los dibujos. La poesía se dio más que nada a través de juegos en la infancia. Con una vecina jugábamos a meternos debajo de la cama a escribir, salir y leerlo. Creo que escribí mi primer poema cuando se murió mi mamá, a los 14 años.

-Contame sobre tu infancia

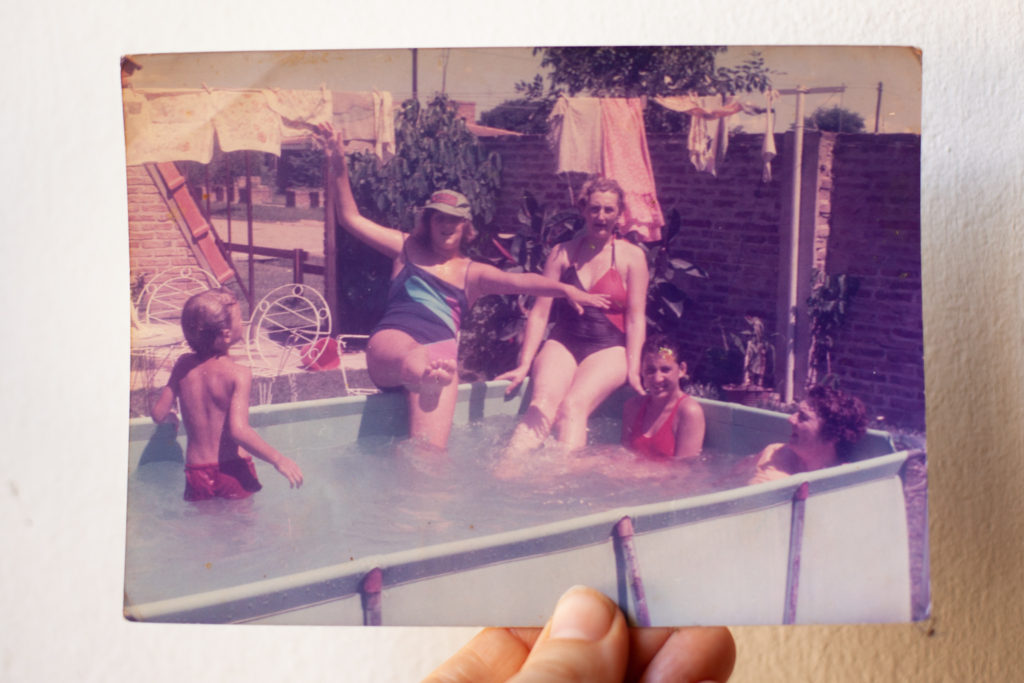

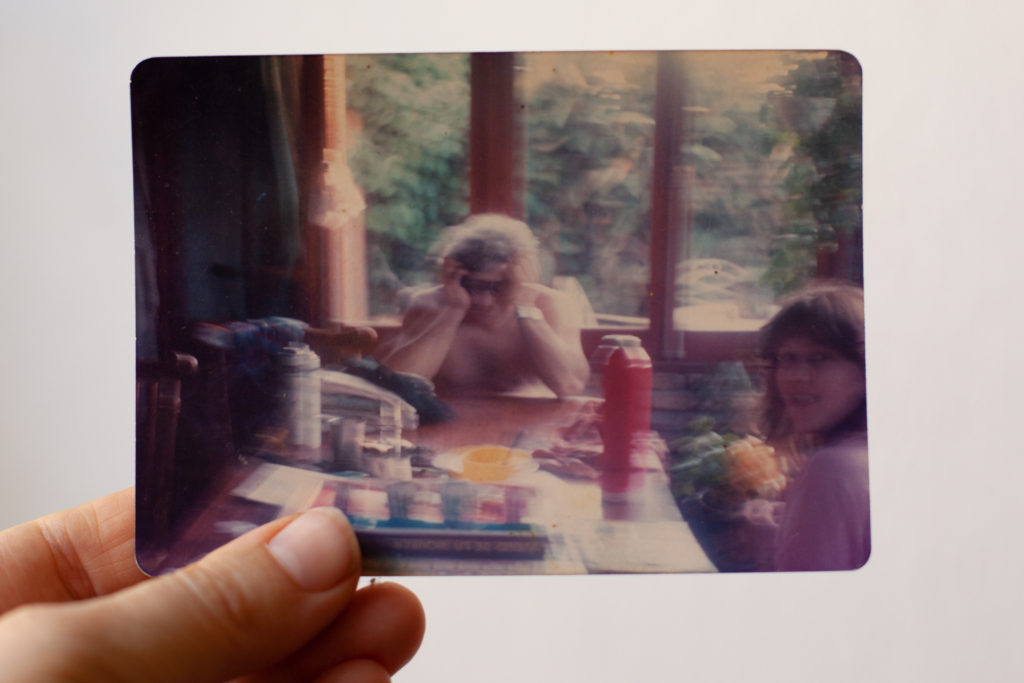

-No sé si a vos te pasa, pero te volvés más grande y la infancia se hace cada vez más importante. Parece que uno se aleja pero siempre hay cosas que se explican por otras que pasaron en la infancia. Yo tengo una especie de pasión arqueológica familiar, soy el que siempre está buceando en el pasado, esa es mi misión. Mi familia quedó reducida porque mis dos papás se murieron y a partir de eso mi hermano más grande, mis dos hermanas y yo formamos una alianza muy fuerte. La infancia para mí es una cosa tan grande que nunca dejé de escribir sobre eso y la tengo como una especie de territorio infinito al que siempre vuelvo. Una cosa salvaje que todavía dura, con la que me formé definitivamente: la identidad está comprometida ahí.

-Sentís que te influenció el hecho de haber crecido en Esperanza?

-Me influenció mucho el campo. Siempre estábamos al límite de lo civilizado, que era esa ciudad chiquita. Yo salía de mi casa y a las dos cuadras había monte, la experiencia de meterte en un lugar lleno de árboles donde te podías perder para mí era de un vértigo muy fuerte. También fue muy importante para identidad gay, por el contacto con todos los chicos más grandes del barrio: hacíamos ranchos, fuego, cazábamos pájaros con el aire comprimido, todo eso fuera del control de los padres. Te podías escapar de la mirada controladora de los padres todo el tiempo. Esa experiencia fue fundamental.

-Cómo eran tus padres?

-Mi mamá era maestra pero terminó trabajando en la policía, porque mi abuelo también lo era y en ese momento podías heredar el cargo. Ella era sargento primero pero también sacaba fotos de accidentes. Muchas veces estaba de guardia y la llamaban por teléfono a las 4 de la mañana porque alguien se había suicidado en pueblo vecino y ella tenía que ir a registrarlo. Como yo iba bastante a su trabajo me crie mirando esas fotos: marcas raras en el campo como de ovnis, gente muerta, ahorcados, accidentes de tránsito, autos destrozados. En su oficina había un cuartito con una cámara instalada y un fondo blanco donde sacaban fotos con el número de legajo. Ahí nos sacábamos fotos con mi hermana, el que las revelaba ya estaba acostumbrado, así que las separaba y se las daba a mi mamá.

-Ninguno de los dos practicaba disciplinas artísticas, verdad?

-No, a mi papá le gustaba dibujar y a mi mamá también, pero no lo hacían sistemáticamente ni conocían artistas, no se hablaba de arte en mi casa.

-Tampoco eran lectores…

-Leían un poco, pero había muy pocos libros en mi casa, una enciclopedia de botánica… era la típica familia que compra una colección de libros porque es barata, o porque queda bien en algún mueble.

-Y cómo era tu relación con ellxs?

-La relación con mi papá fue difícil, él era una persona que se imponía. Tenía su favorita que era mi hermana más chica y marcaba mucho esa diferencia. Conmigo tenía una relación problemática porque yo todo el tiempo estaba contradiciendo lo que él quería que fuera y eso era un problema. A él le encantaban las armas, los aviones y los autos, tres cosas que yo detesto. Inclusive llegó a fabricar una ametralladora y probarla delante nuestro. Un día me propuso hacer un curso para manejar un planeador, como yo odiaba eso, lo terminó haciendo mi hermana más chica. En el tiro federal ella ganó un concurso de tiro con pistola en el que el premio era un juego de tazas. Yo era totalmente inútil para eso, solamente pensaba en las empanadas de la cantina.

-Menos mal que te dedicaste a la poesía ( Risas)

-De grande cambió un montón. Su matrimonio era muy desafortunado porque él y mi mamá eran dos personas que no se querían tanto y que fueron un poco forzadas por la familia a casarse. Una vez que esa relación se terminó se volvió mucho más comprensivo; de hecho me acompañó a inscribirme en Letras y me compró mi primer libro de Pizarnik. Pero en el momento en el que empezó a producirse ese cambio, ese acercamiento, se murió de forma repentina de un infarto.

-Cuáles son tus recursos a la hora de escribir?

-La imagen, eso está siempre en primer lugar. Muchas veces parto de algo que veo y que es como un disparador, un borrador del verso. Por eso me gusta mucho caminar, mirar gente, ver fotos familiares… fotos que vi mil veces porque tampoco es que tenemos millones. Ese archivo familiar para mí es muy importante. Y después otras lecturas: uno no puede escribir si no copia otras cosas, empezás imitando y seguís imitando, porque siempre tenés referencias. A veces tengo miedo de que la lengua se vuelva fósil, de que se endurezca, entonces hay ciertos poetas que me muestran una lengua viva. Fernando (Callero) siempre escribió desde una lengua que es plástica, muy oral y a la vez con cosas muy cultas, formas literarias consagradas en las que mete una expresión recontra fresca y del habla de todos los días. Esa plasticidad de la lengua para mí es muy importante y a la vez muy difícil de lograr. La mayor parte de las veces siento que no me sale, pero hay ciertos poetas que me movilizan a eso: Daniel Durand, Damián Ríos, Laura Wittner, o Juana Bignozzi. También la escucha de la lengua es algo importante, expresiones que quizás no terminan en el poema, pero que dan una especie de impulso, de pista de para dónde tenés que ir cuando escribís. La lengua coloquial, si bien en mi poesía no está todo el tiempo, es una referencia. Después hay una parte del proceso que se pierde, que es azar, una especie de combustión irrastreable. Cómo empieza un poema es algo que uno no puede objetivar.

-Y tenés otras influencias que no sean literarias?

-Sí, la música para mí es fundamental y a veces una motivación. Estoy todo el tiempo escuchando música, me pone en clima. Me gusta mucho la electrónica, el progressive, que es mucho más melódico, a veces lento. Me encanta porque el tema tiene momentos: va ascendiendo, tiene un pico y después baja y esos momentos son muy poéticos.

-Cuáles son los temas que te obsesionan?

-Un tema que me obsesiona es el paso del tiempo, dejar de ser alguien para ser otra cosa, envejecer, la infancia que se perdió. La cuestión de quienes éramos y cómo nos volvimos lo que somos ahora, incluso me regodeo en eso. Es un tema universal, no creo que haya nadie que no haya escrito sobre eso, pero es como si yo lo viviera todavía en el modo infancia, de forma muy cruda, como si no lo pudiera procesar de forma adulta. A veces pienso que no maduré nada. El paso del tiempo me parece un acto de magia y a la vez un abismo, algo imposible de comprender. Últimamente una obsesión que aparece es la cuestión de la soledad, de haber elegido no tener familia. Los hijos, que son algo que no quiero y al mismo tiempo una falta que lamento, muy unida a la cuestión de la identidad gay.

-Aparece en tus poemas la posibilidad de viajar en el tiempo, algo como de ciencia ficción…

-Sí, para mí hay como una fantasía de que la infancia sigue sucediendo intacta en algún lugar como en un diorama, escenas congeladas como en un museo al que siempre vuelvo. Los muertos y la muerte también son un tema, más allá de la explicación fáctica, porque mi familia se extinguió en un lapso de diez años que a la vez para mí fueron muy efervescentes, hay como un destello que siempre me lleva otra vez a eso.

-A veces hay también en tus poemas una desnaturalización de la rutina, una especie de corrimiento que te permite observar lo que naturalizamos…

-Sí, para mí eso es fundamental y lo hago conscientemente. Es necesario poder asombrarse, desautomatizar las conductas y los ritos, el acto de comer, el sexo, todo.

Edición, corrección y traducción: Luz Algranti.

Agradecimientos: Julián Balangero, Cecilia Cerutti y Brenda Tourn.